医学 · 11日 9月 2025

中国美術史の中で、南北朝時代(5〜6世紀)は非常に重要な時期です。 当時の中国は、北と南に分かれてそれぞれ独自の文化を発展させました。 北朝の仏像は北方民族の影響を受けた、力強く引き締まった顔立ち。衣は直線的で硬質。精神性を強く表し、超越的な雰囲気を漂わせます。...

医学 · 03日 9月 2025

北斗の拳のケンシロウが「お前はもう死んでいる」と秘孔を突くシーンは有名ですね。 実は現実の東洋医学でも、「経絡」や「孔穴(ツボ)」は体調に深く関わっています。 ただし注意が必要なのは、ツボは使い方を間違えると体に負担を与えることもあるということ。 体質や状態を見極めずに自己流で刺激すると、かえって不調を招く場合があります。...

医学 · 27日 8月 2025

大阪城を歩いていると、石垣や堀の壮麗さに目を奪われますが、その配置を東洋哲学の観点から眺めてみると、また違った姿が浮かび上がってきます。 たとえば、北西の「乾櫓」と南東の「巽櫓」、そして中央にそびえる「天守閣」。 この三者は単なる建築物の集合ではなく、陰陽五行の象徴として理解することができます。 乾櫓(北西)...

診療案内 · 22日 8月 2025

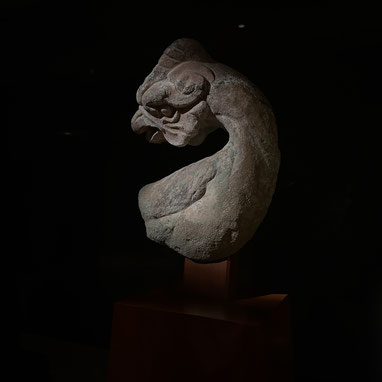

九月は15日月曜日、23日火曜日が祝日のため休診となります。 この石造鳳凰像は、6世紀末、隋の都で盛んに造営された仏教石窟寺院に付随して作られたものです。 鳳凰は中国文化において南方に鎮座して吉祥、調和、再生を象徴する霊鳥。仏教世界でも荘厳を高める存在として、石窟の壁面や供養具を彩りました。...

医学 · 18日 7月 2025

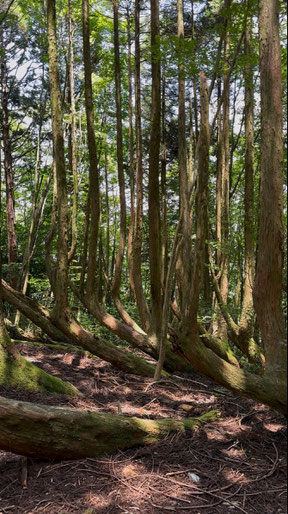

自然が教えてくれる「土台」の大切さ 〜木の根と骨盤の共通点〜 ある山道で見た光景。 台風で根元が大きく曲がってしまった木々が、倒れずにそのまま空に向かって真っ直ぐ立ち直っているのです。 地面にしっかり根を張っているから、どんなに揺らされても折れずに成長できる。 人間の体もこれと同じです。...

医学 · 10日 7月 2025

「ろくろ首状態」は、パソコン姿勢が原因かも…! 長時間のデスクワークで、つい前のめりに…。 気づけば首が長〜く、重た〜く、前に垂れて「現代のろくろ首」に⁉️ こんな姿勢になっていませんか? 顎が前に出る、 肩が内巻き、背中が丸まって猫背に 中医学的に考える...

医学 · 06日 7月 2025

呼吸する森 ― 道教の智恵と森林浴の融合 忙しい日々の中で、私たちはしばしば「深い呼吸をすること」を忘れてしまいます。スマホの通知や都会の雑踏に囲まれた生活では、呼吸は浅く、速くなりがちです。そんな時こそ、森林浴と道教の呼吸が、心と体のバランスを取り戻す鍵になります。...

医学 · 26日 6月 2025

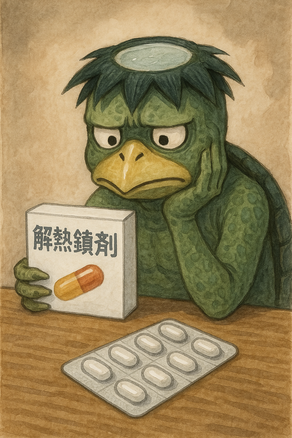

連日の猛暑で体調を崩す方が増えてきました。中医学では、熱中症を「暑邪」という邪気の侵入と捉え、体内のエネルギーや液体成分の消耗が大きな要因と考えられています。西洋医学では熱中症は体温の上昇や脱水などで説明されますが、中医学では以下のような大きく分けて二つのタイプに分類されます。...