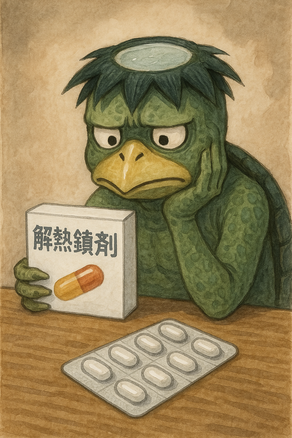

現代医学では、痛みや発熱に対して「解熱鎮痛剤」がよく使われます。しかし中医学の視点から見ると、少し注意が必要です。

中医学では、発熱は「正気」と「邪気」が戦っているサインと捉えます。つまり、体が病邪と闘っている自然な反応なのです。解熱剤で無理に熱を下げると、「邪気」を体外に追い出す力が弱まり、病が長引いたり、体内にこもったりする恐れがあります。

また、鎮痛剤によって「痛み」という体からの警告を抑え込むことは、根本原因を見逃す原因にもなります。特に「冷え」や「」による痛みの場合、痛みを抑えることで「邪」が体内に留まりやすくなり、慢性的な不調や「瘀血(おけつ)」などを引き起こすことがあります。

さらに、薬そのものが「寒性」や「苦寒」の性質を持つとされ、脾胃(消化器系)を傷め、気血の巡りを悪くすると考えられています。

このように中医学では、なるべく体の自然な治癒力を活かすことを重視しますが、現代医学の恩恵も無視するべきではありません。特に高熱や強い痛みで日常生活に支障がある場合には、解熱鎮痛剤の力を借りることも大切ですが、習慣的に用いることは出来るだけ避けなければなりません。