医学 · 10日 7月 2025

「ろくろ首状態」は、パソコン姿勢が原因かも…! 長時間のデスクワークで、つい前のめりに…。 気づけば首が長〜く、重た〜く、前に垂れて「現代のろくろ首」に⁉️ こんな姿勢になっていませんか? 顎が前に出る、 肩が内巻き、背中が丸まって猫背に 中医学的に考える...

医学 · 06日 7月 2025

呼吸する森 ― 道教の智恵と森林浴の融合 忙しい日々の中で、私たちはしばしば「深い呼吸をすること」を忘れてしまいます。スマホの通知や都会の雑踏に囲まれた生活では、呼吸は浅く、速くなりがちです。そんな時こそ、森林浴と道教の呼吸が、心と体のバランスを取り戻す鍵になります。...

医学 · 26日 6月 2025

連日の猛暑で体調を崩す方が増えてきました。中医学では、熱中症を「暑邪」という邪気の侵入と捉え、体内のエネルギーや液体成分の消耗が大きな要因と考えられています。西洋医学では熱中症は体温の上昇や脱水などで説明されますが、中医学では以下のような大きく分けて二つのタイプに分類されます。...

医学 · 06日 6月 2025

【内くるぶしの痛みでお悩みの方へ】 〜タオル1枚でできる簡単ケア〜 内くるぶしの周囲に痛みを感じることはありませんか? それは「後脛骨筋(こうけいこつきん)」のトラブルが原因かもしれません。 後脛骨筋は、土踏まず(内側縦アーチ)を支える大事な筋肉。...

医学 · 04日 6月 2025

消化器内科に行ったり内視鏡検査をしても「器質的」な異常が見つからないのに、「胃が重い」「スッキリしない」「食欲がない」といった不調を感じる方は少なくありません。中医学では、こうした状態を「胃腸の運動や消化機能の機能低下」として捉えます。 特に多い原因は以下の3つです: 1. 脾気虚(ひききょ)...

医学 · 03日 6月 2025

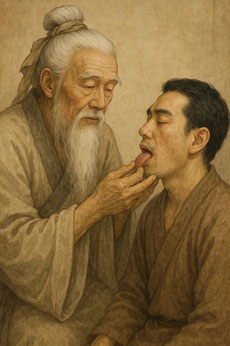

こんにちは。トカゲ堂医院です。 みなさんは、「漢方の診察では舌を見る」と聞いたことがありますか? これは中医学(中国伝統医学)における重要な診察法の一つ、「舌診(ぜっしん)」という方法です。今回は、この「舌診」について、初めての方でもわかりやすいようにご紹介します。 漢方では、舌は「体の内側の状態を映し出す鏡」と考えられています。...

医学 · 02日 6月 2025

中医学の脈診は、手首の脈を診ることで、体の状態や病気の原因を見極める診断方法です。日本の漢方でも使われることがありますが、日本漢方では独自に発達した腹診を使用することが多いです。 ここでは「脈状」と呼ばれる脈の特徴について、はじめて漢方に興味をもった方にもわかるように詳しく説明します。...

月経・更年期 · 31日 5月 2025

中国医学では月経中の血塊を「血の滞り」と考えます。これは専門用語では「瘀血」と呼ばれ、さまざまな病気の原因となるとされます。この瘀血の原因としては、ホルモンバランスの変化やストレスによって、気と呼ばれるエネルギーの巡りが悪くなる場合と、冷えによって末梢の血管が収縮して血の循環不全を引き起こす場合などが考えられます。また加齢や、怪我、手術でも瘀血は生じることがあるので、一口に瘀血といっても原因や治療法は個々のケースで違ってきます。そのため血塊が出ていれば機械的に瘀血の薬である桂枝茯苓丸を使えば無問題というわけにはいかないのが現実です。もし1.月経中の暗紫色の血液、2.月経中の強い下腹の痛み、3.舌が暗い色で紫の色素沈着がある、4.目の下のクマやシミが顔に多い、5.慢性的な肩こりなどがある場合は体内で瘀血が生成されている可能性が高いため、適度な運動やストレス発散を行い、体を冷やさないように気をつけましょう。一方でこれらの対処法単独では瘀血を改善することは難しいため、心当たりの方は是非早めにトカゲ堂医院までご相談下さい。

医学 · 30日 5月 2025

中国医学では環境や気候と体調に密接な関係があると考えています。そのため気圧、湿度、温度の変化は人体の生命活動に必要な「気」や「血」と呼ばれるエネルギー物質の動きや内臓の機能に大きな影響を与えます。たとえば梅雨の時期は雨が増えるため、環境中の湿気が増加して体のエネルギーの流れを緩慢にしてしまいます。これにより水分代謝を担当する胃腸の機能が低下して、体内にも湿気が増加するという悪循環を引き起こすのです。この湿気が上半身に停滞すれば頭痛や倦怠感を引き起こし、関節に停滞すれば関節の痛みを引き起こします。また湿気が胃腸に負担をかけることでめまいや食欲不振なども生じることがあります。自宅でできる対策としてはハトムギ、小豆、とうもろこしのヒゲなどのお茶を飲んだり、生姜やシナモンなどの香辛料や柑橘類を食べて気をめぐらせるとよいでしょう。漢方では体質に合わせて湿を除く薬味と気を巡らせる薬味の量を調整し、胃腸の機能低下がある場合は胃腸を鼓舞するような薬味を併用します。一口に気象病と言っても季節や体質によりさまざまなパターンがありますので、お困りの方は早めにトカゲ堂医院までご相談下さい。

月経・更年期 · 29日 5月 2025

五月病は四月からの新生活や環境の変化によるストレスがつもり積もって、連休明けにあらわれる無気力や倦怠感のことです。春は中国医学では発散と上昇の季節で、本来は体内の気の動きも外向的で活発になるべきです。しかし新しい環境への適応がうまくいかないと気の巡りが悪くなって、発散と上昇をつかさどる肝臓の気が鬱滞して抑うつ感が生じるのです。多くの場合これと連動して胃腸の機能の低下も生じるため、深呼吸、柑橘系のアロマ、軽い有酸素運動などによるストレス発散に加えて、胃腸の機能を低下させるスイーツなどの甘い菓子を控えることが重要です。つまり生活習慣や心のバランスを整えることが重要になりますが、気の巡らせて胃腸の機能を助ける漢方を服用することでそのプロセスを促進することができます。この時期、倦怠感、無気力、抑うつ感でお悩みの方は早めにトカゲ堂医院にご相談下さい。